[摘要]本文用详实的考证说明了袄教作为近邻大食的一个强势文化对古象雄本教形成的影响,论证了象雄的地理位置及其著名的象雄十八王国,用珍贵的手抄本资料阐释了作为古象雄琼部落后裔东迁的曲折历史和传说,作为比较研究结果提出沃穆隆仁是藏族先民对中亚历史地理的整体记忆,是象雄中部的地理地貌和佛家西方极乐世界的启示相结合的产物,是古代中亚各民族文化交流的结果在藏族本教文化中的深层积淀的崭新的学术观点。

许多藏文文献都提到了象雄,当代国内外学者们的研究也或多或少涉及到象雄,甚至有一些文章专门讨论象雄,但是,对象雄的研究一直没有一个突破性的进展。本文拟在前人研究的基础上,对它的地理位置、文化内涵以及与周边的文化关系等基本命题再一次进行探讨,希望能够促进更深层的研究,得出更加接近事实的结论。本文还准备讨论象雄的宗教,但因篇幅所限,不得不另文探讨了。

大食的名称及其与象雄和吐蕃的文化联系

大食,在汉文史籍中有多种称谓,《史记·大宛列传》和《汉书·西域传》作条枝,《后汉书·西域传》也作条支,《大唐西域求法高僧传·玄照传》作多氏,慧超《往天竺传》作大寔。《经行记》和新旧《唐书》始作大食,其实皆为Tajik或Tazi的音译,是古代波斯人对阿拉伯人的称呼①。

大食在藏文中比较典型的写法有四种:

1、 ta-chig,是敦煌编年史文献中出现的写法②,

2、 ta-zig是早期历史文献中的一个写法③,

3、 stag-gzig是敦煌文献以外的藏文文献中最普遍的一种写法④,

4、rtag-gzigs是频繁出现在晚期本教文献中的一个写法①。

显然,前两种皆为Tajik或Tazi的音译,字面本身没有什么含义。第三种写法的stag为虎,gzig为豹之义,对这个名称的字面解释来源于本教文献。本教鼻祖辛绕弥沃师徒5人从西方来象雄路经一个常有虎豹出没的叫做达兰木的深谷,这个深谷就被称为stag-gzig②。

笔者记得还有一个文献讲到辛绕弥沃师徒5人从西方来象雄路经叫做stag-sde和gzig-vphen的两个地方,合起来就叫做stag-gzig,除了它的发音与ta-zig接近以外,它所指的地方似乎并不与后来的大食有多少关系,但它却普遍被藏族史家所接受和使用。

至于最后一种写法,是在后文中提到的沃穆隆仁被一分为二之后晚期本教文献常常冠以沃穆隆仁前面的一个词汇,严格地讲也不是一个地名,rtag是永远、永恒,gzigs是看、关照之义,连起来就是永恒的关照,指的是本教祖师辛绕弥沃永恒关照的沃穆隆仁之义,实际上是将作为地名的stag—gzig两个字的内容完全异化了。

现存文献记载中的大食与吐蕃的文化联系甚至战争都是关于公元7世纪以后的事,对于探讨古代象雄与大食之间的交往关系作用不大。

从上述第三种写法看来,如果这种记载可靠,本教文献中最初出现stag—gzig时指的还不一定是后来的阿拉伯帝国大食,而仅仅是象雄西部一个小地名。但是,随着时间的推移,这个最初可能是象雄西部一个小地方的名称的涵盖面也发生了变化。

著名的本教学者扎敦·格桑丹贝坚赞就说:“stag-gzig的含义是,赡部洲西北方所有的地方都叫大食绰木域,始祖自雪峰丛中前往吐蕃时路经达兰木虎豹之地和黑暗之地各九天之路程而得名。”③

在历史上,唐、吐蕃和大食几乎是在同一个时期即公元7世纪初开始向外扩张,并于一个世纪之后又是几乎在同一个时期达到对外发展的顶峰。“正是唐、吐蕃、大食关系史构成了7世纪中叶迄8世纪末叶亚洲强权政治史的主要内容,正是他们的活动盛衰影响着这160多年亚洲大陆的政治发展。”④

从此看来,吐蕃作为一个政权与中亚发生政治联系似乎就是从公元7世纪的扩张才开始的,这可能是为什么在中亚的波斯、阿拉伯、突厥等文的历史记载中对东部的吐蕃崛起前的象雄政权找不到任何记载的原因,甚至对象雄这个地名也似乎找不到一个对应的名称⑤。可是,他们对藏族先民的了解远在吐蕃王朝崛起之前。

比如,西边的大食人早就对吐蕃的麝香情有独钟。阿拉伯人对麝香的需求主要来自他们生产的香料和化妆品,而最好的麝香就来自吐蕃。成书于公元872年的被认为是什叶派穆斯林人撰写的最早的一部历史著作《阿巴斯人史》就记载:“最好的麝香是吐蕃麝香,其次是粟特(Sogdiane)麝香,再其次是中国麝香”⑥。

后来的马苏第还一一描述了为什么吐蕃麝香比其他地方的麝香好的原因⑦。出生在大马士革近郊的阿拉伯学者吉奥巴里声称自己知道26种不同的麝香配方⑧。努韦理详细地描述了麝香香料的配制过程⑨。由于麝香香料在阿拉伯世界的普及及其对当时世界市场的影响,至少在12世纪就己经产生了麝香香料的伪造品及其准确的辨认知识⑩。

虽然我们无从考证与大食人的麝香贸易始于何时,而这些阿拉伯文献也都不是象雄时期的作品,但是,从麝香在阿拉伯中世纪的香料中占的主要地位及其在世界市场的影响,以及吐蕃麝香质量的优先地位可以预料大食人对吐蕃麝香的认知和需求。更重要的是,麝香并非惟一可以与大食人交换的东西。“吐蕃人在经营珠宝及土特产品外,还将大量货物包括麝香、金、银、药物、盐、马等销往中亚;从中亚销售到吐蕃的商品有兵器、衣料等。”①通过商贸,象雄和大食之间产生过频繁的联系是无疑的。

另外,医学交流同样是个重要的方面,美国研究中亚史的专家也认为:“目前,藏学家们一般都认为西藏医学绝大部分来自印度。然而,从已有的历史材料来看,至少在吐蕃王国的第1世纪起,西藏医学首先应该是从西方来的;其次则是从汉地来的”。②而从西方来的医学被认为是从大食传入的。

著名藏学家石泰安很早就注意到了这一点:“西部地区对西藏文明的形成曾起过重大作用。那里既与键陀罗和乌仗国(斯瓦特)接壤,又与该地区的小国毗邻,希腊、伊朗和印度诸文明中的古老成分都经由那里传至吐蕃”。③但是,更为重要的是大食文明与本教的关系。

本教史籍普遍认为辛绕弥沃诞生于大食沃穆隆仁,雍仲本教起源于大食沃穆隆仁。虽然沃穆隆仁并非一个大食的具体地名,但它所包含的历史内容及其前面冠以大食这个地名充分说明在藏人的整体记忆中本教的形成与西方的大食有着很重要的联系。

首先,根据张云博士令人信服的考证,汉文史籍中袄教之“袄”字和本教之“gshen”(辛)字极有可能同源于波斯文中的sanavee,都有该教祭司的含义④。如果这个考证成立的话,大食的袄教对本教的影响远比人们想象的要大得多。

其次,西方学术界一直认为本教受到了大食袄教二元论的影响。被称为琐罗亚斯德教的袄教产生于大约公元前11世纪,是古波斯历代王朝的主要宗教信仰,其鼎盛时期是公元224—651年之间的萨珊王朝时期,这正是吐蕃王朝崛起之前的象雄时期。公元7世纪以后袄教才被伊斯兰教代替。

袄教曾经在中亚和西亚非常深入人心,它宣扬的“善恶二元论”作为袄教的一个基本教义对大食文化的形成发挥了不可取代的决定性作用⑤。作为当时象雄西面的一个强势文化及其重要观念,不可能对象雄的本教不产生影响,故西方学术界认为本教中的二元论是受到袄教影响的观点应该是可以成立的。

再次,本教文化中普遍存在的对火和光的信仰,比如,本教的塞(sel)和今天遍及整个藏区的偎桑现象就是一种火供,很难断定它与火袄教没有任何历史关系。张云博士认为本教的很多古史传说及其常用的数字都与波斯的袄教有关⑥。

象雄的名称及其地理位置

从现存文献及其研究成果看来,“象雄”是个古老的象雄文词汇,“象”(zhang)是地方或者山沟的意思。“雄”(zhung)是zhung—zhag(雄侠)的缩写形式,是古代象雄的一个部落名字⑦。“象雄”翻译过来就是雄侠(部落)的地方或者雄侠(部落)的山沟。翻译成藏文就是khyung-lung(琼隆)。

丹增南达也确认了这种解释:“象雄这个名词在象雄文中是琼之山沟(地方)或者琼布之山沟(地方)”⑧。同时,象雄文中的zhung-zhag或者zhung和藏文中的khyung还是古代象雄文化中出现频率极高的一种神鸟,这个神鸟就是雄侠部落的图腾和象征,象雄部落认为他们是这个神鸟的后裔。

从大的方面来讲,“雄”或者“琼”部落又有三个分支即白琼(khyung-dkar)、黑琼(khyung-nag)和花琼(khyung-khra),还有一些专门的文献讨论这三个琼的由来及其繁衍历史。现在遍布藏区的khyung-nag(黑琼)、khyung-po(琼布),khyung-dkar(白琼)等跟“琼”有关系的部落都被认为是古代象雄“雄侠”部落即“琼”部落的后裔。

“隆”(lung)是山沟之义。从以上可以看出,象雄文中的“象雄”就是藏文中的“琼隆”,都是“琼(神鸟)之山沟”之义。

谈到“琼隆”,不能不涉及到“琼隆银城”(khyung-lung-dngul-mkhar)这个地名,它是古象雄王国的首都。这一点不仅有《赡部洲雪山之王冈底斯山志意乐梵音》等重要本教文献的记载,而且也得到卡尔美·桑木丹博士等专家的证实①。

那么,琼隆银城的地理位置到底在哪里呢?美国学者君·温森特·白莱嚓②根据多次对象雄故地的实地调查,认为琼隆银城的原址是在今西藏阿里专区噶尔县郎乾(glang-chen)沟,它位于西藏极西南部的阿依拉(a-yi-la)山脉之南末端。

总之,“琼隆”不仅是“象雄”的直接对译,而且它所代表的地方还是象雄王国的首都。很有可能的是,“象雄”曾经是这个山沟的名字,因为雄侠部落的崛起,这个山沟的名字逐渐成为这个王国的名字。

当然,随着这个王国的扩张,这个起初只代表一个山沟的名字所表示的疆域的外延也不断地扩大,最终成为青藏高原这个最古老的王国的名字。因为这个山沟的名字逐渐成为王国的名字,那么它起初所代表的山沟就只好用另外的名字来表现,这可能就是将象雄的名字藏译后用来代表这个山沟的原因。

这样的例子在历史上并不少见,后世吐蕃雅隆六牦牛蕃(bod-ka-g. yag-drug)部落的崛起后,“蕃”这个起初只代表雅隆山沟一个部落名称的名字就成为整个吐蕃王国的代名词了。

实际上,这个在印度文化中被称为garuda的神鸟不仅在本教文化中出现频率非常高,而且在印度教和佛教中同样是个非常普遍的现象。本教、印度教和佛教这三个宗教传统中都出现这个神鸟,它更多的时候象征的是一种精神。这个神鸟的形象在本教和佛教中往往是一个鹞头、人身、鸟翅、鹰爪,而在印度教中是个人头③,其他雷同,但也有例外。虽然在没有进行深入的研究之前,笔者不敢对它的起源及其象征意义妄加评论,但是一个不争的事实是,这三个传说中的神鸟很可能有一个共同的起源,它代表着一种传统和精神。

在雅隆部落崛起之前,象雄曾经是西藏高原上最大的一个王国,它的疆域几乎包括了整个西藏。意大利藏学家杜齐也认为:“在吐蕃帝国建立之前,象雄是一个大国(或宁可称为部落联盟),但当吐蕃帝国开始向外扩张时,他便注定地屈服了。

象雄与印度喜马拉雅接界,很可能控制了拉达克,向西延伸到巴尔提斯坦(巴基斯坦)及和阗,并且把势力扩展到羌塘高原。总之,包括了西藏的西部、北部和东部”。④当然,作为一个王国,更重要的是它的象征意义,因为象雄王国的存在是毫无疑问的,但它并非始终控制着那个被称为象雄的广裹的疆域,它对有些地区的影响仅仅局限在象雄这个名称的涵盖面上。

在有关的历史文献中,对于象雄的历史疆域及其区域划分有三个分法。首先,最普遍的区域划分就是将象雄分为里象雄(zhang-zhung-phug-pa)、中象雄(zhang-zhung-bar-ba)和外象雄(zhang-zhung-sgo-ba)。虽然在年代较晚的本教文献当中,从象雄里中外三个区域各自又分离出里中外三个地方,如里象雄的里中外,中象雄的里中外和外象雄的里中外等,但基本思路是一致的。

其次,《赡部洲雪山之王冈底斯山志意乐梵音》在坚持里中外象雄的同时,还提到一个右象雄(g.yas-go)、左象雄(g.yon-go)和中象雄(dbus-go)的概念①,但这个分法与前一种里中外三分法基本相似。

再次,象雄还被分为上象雄(zhang-zhung-stod)和下象雄(zhang-zhung-smad),这种两分法与汉文史籍吻合。在《通典》、《册府元龟》和《唐会要》等汉文史籍中象雄被称为“羊同”或“杨童”,并被分为“大羊同”(大杨童)和“小羊同”(小杨童)③。在被称为“西藏境内发现的年代最久远的汉文碑文”的宗嘎摩崖碑铭中就提到“小杨童”。

根据《世界地理概说》记载,里象雄是从冈底斯山往西三个月路程之外的波斯、巴达先和巴拉一带;中象雄是从冈底斯山往西一天的路程之外;外象雄是协列甲嘎尔,也就是琼布孜珠山。④里象雄以阿里三围为中心,中象雄以琼隆银城为中心,外象雄则以协列甲嘎尔为中心。从文献中描述的这样一个地理概念也得到了现代实地考察的证实。

中国藏学研究中心在1987年对那曲地区进行的一次社会历史调查报告就认为“那曲地区明确见于史料的最早主人,便是古老的象雄政权——汉文史籍中称之为羊同”,“外象雄”的中心是“松巴朗戈金肖”(sum-pa-glang- gi-gyim-shod)和“希莱加嘎(shel-1e-rgya-dkar),包括今那曲地区东部、昌都地区北部和青海省玉树州南部”。这次调查报告的作者还提到有的本教史籍中甚至把黄河源头地区和澜沧江、长江及雅隆江的上游(含今甘孜州西部)统计于“外象雄”的范围⑤。

顿珠拉杰和君·温森特·白莱嚓经过对西藏西北部象雄文化遗迹的考察也认为“西藏西北部包括现在的阿里地区以及那曲地区的西部四县即班戈、申扎、尼玛和双湖,还有日喀则的吉隆、仲巴和萨噶县为象雄文化分布区”⑥。

总之,吐蕃崛起以前的象雄的疆域包括南边的拉达克、克什米尔、西部的巴基斯坦东段巴尔提斯坦、北至那曲高原甚至包括今青海省玉树的一部分,东达以丁青为中心的包括今天那曲和昌都一带的辽阔的区域,几乎包括整个藏区。

但是,对于长江以东的今天甘孜州的一部分地区也包括在古代象雄疆域之内的说法,本人持怀疑态度。因为,笔者于1994年对甘孜县所有43座寺院进行了详细的调查⑦,1996—1998年又对甘孜州和阿坝州所有的100多座本教寺院进行了一次迄今为止最为详细的普查⑧,从这些地方的史志方牒尤其是本教记载中未看到曾属于象雄的任何记载。

从有关的历史记载看来,象雄十八王国(zhang-zhung-rgyal-khag-beo-brgyad)或者象雄十八万户(zhang-zhung-khri-sde-bco-brgyad)是在象雄这块疆域曾经非常活跃的本教政权。关于他们的存在,现存资料中记载比较详细的首推丹增仁青坚赞德青宁布的《赡部洲雪山之王冈底斯山志意乐梵音》①:

1、具金甲茹之赤威尔拉杰谷郎②(khri-wer-la-rje-gu-lang-gser-gyi-bya-ru-can),这个王国位于冈底斯山脚下,以嘎姜③玉洛宗喀尔(ga-ljang-g.yu-to-rdzong-mkhar)城堡为中心。相传这个国王还建过一个叫诺尔布邦杂(nor-bu-spungs-bstsegs)的塞康,即本教神殿。

南喀诺布教授认为这个王国的一个国王曾经是本教鼻祖辛绕弥沃的施主。他还认定这个王国的所在地就是现在噶举巴寺院姜扎寺(rgyang-grags-dgon)周围④。

2、具高贵琼甲茹之威震王(zil-gnon-rgyal-bo-rlabs-chen-khyung-gi-bya-ru-can)。

3、具冈嘎⑤水晶甲茹之释多本师⑥王(hri-do-gyer-spungs-rgyal-bo-kang-ka-shel-gyi-bya-ru-can),这两个王所在的地理位置与第一个王相同,《藏族古代史琐议精要》丹增南达⑦也采用了这种说法。

4、具宝光甲茹之雷扎古格王(slas-kra-gu-gevi-rgyal-bo-rin-chen-vod-kyi-bya-ru-can),地理位置在琼隆甲瓦尼域(rgyal-ba-mnyes-yul),南喀诺布认为这个地方位于以白银城(dngul-mkhar-dkar-po)为中心的琼隆地区⑧。

5、具虹光甲茹之俊亚尔穆廓王(gyung-yar-mu-khod-rgyal-bo-gzhav-tshon-vod-kyi-bya-ru-can)。

6、具海螺⑨甲茹之季勒古格王(kyi-le-gu-ge-rgyal-bo-un-chen-dung-gi-bya-ru-can),这两个王所在的地理位置与第一个王相同。

7、具珊瑚光甲茹之邦炯杰尔王(spungs-gyung-gyer-gyi-rgyal-bo-byi-ru-vod-kyi-bya-ru-can)。

8、具岔蔓⑩光甲茹之尼洛威尔雅王(nyi-lo-wer-ya-rgyal-bo-phra-men-vod-kyi-bya-ru-can),这两个王国所在的位置是以达乾安宗(stag-chen-rngam-tdzong)为中心的普兰地区⑾。

9、具铁⑿甲茹之达那斯基王(stag-rna-gzi-brjid-rgyal-bo-zom-shang-lcags-kyi-bya-ru-can),文献一直认为这个王国位于象雄的孜纳(tsi-na)地方,但没有说明这个孜纳在象雄的什么方位。南喀诺布教授认为孜纳是柏日安丹(spos-ri -ngad-ldan)山脚下之达纳林城(stag-ma-gling-gi-grong-khyer),也就是当今的本教神山达纳荣(stag-rna-rong),是以达纳威(stag-ma-dbal)城堡为中心的一个王国⒀。

10、具火光甲茹之佐玛尔⒁帖邦王(dzwo-dmar-this-pungs-rgyal-bo-me-pung-vod-kyi-bya-ru-can)⒂,这个王国的地理位置被认为是与具索木香铁甲茹之达那斯基王在同一个地方。

11、具大日光⒃甲茹之顿杜威尔王(bdud-vdul-dbal-gyi-rgyal-bo-nyi-shel-vod-kyi-bya-ru-can),

12、具大月光甲茹之黎威杰尔王(li-wer-gyer-gyi-rgyal-bo-zla-shel-vod-kyi-bya-ru-can),这两个王国的地理位置在象雄达若(ta-rog)。

13、具佐玛尔光甲茹之大师①石多王(shel-rgyung-hri-do-rgyal-bo-dzwo-dmar-vod-kyi-bya-ru-can)。

14、具琉璃光甲茹之利木尔南喀王(lig-mur-nam-mkhav-rgyal-bo-bedurya-vod-kyi-bya-ru-can),这两个王国的地理位置在象雄达郭(sta-go)。

15、具绿松石光甲茹之穆威尔财富王②(mu-ver-nor-gyi-rgyal-bo-ga-ljang-vod-kyi-bya-ru-can),这个王国位于象雄的卡觉尔③(kha skyor)地方。

16、具莲花光甲茹之萨世本王( sad-hri-gyer-gyi-rgyal-bo-ud-pad-vod-kyi-bya-ru-can),位于象雄的卡佑④(kha-yug)地方。

17、具雷锋甲茹之尼洛威尔雅王(nye-lo-wer-ya-rgyal-bo-gram-lcags-dbal-gyi-bya-ru-can),位于拉达克。

18、具宝石光甲茹之穆木尔霹雳王(mu-mur-thog-rgod-rgyal-bo-en-ta-vod-kyi-bya-ru-can),这个王国位于象雄的日土,今日土县。

与吐蕃国王相比,象雄十八国王以名目繁多的甲茹为标志,成为象雄文化独特的内容之一。“甲”(bya)即鸟,这里特指bya-brgya-khyung(百鸟王),即“琼”鸟。“茹”(ru)即角,合起来就是“琼鸟角”,这是古象雄国王们帽子上表示他们权威的一种装饰。

从藏文文献中看来,甲茹材料质地的不同表示他们的王权和社会地位的不同。在古代象雄,除了国王以外,本教大师们的帽子上也有琼鸟角饰,以此来表示他们社会地位的不同,如本教历史上就有被称为“得到甲茹之八辛”(bya-ru-thob-pavi-gshen-brgyad)的八位本教大师。显而易见,金甲茹、琼甲茹是高贵和威力的象征,而海螺或者铁甲茹等则次之。

但是,从目前的资料来看,还很难知道这些名目繁多的甲茹之间的实际次序,甚至有没有一个实际次序也是个未知数。虽然随着象雄王国灭亡再也没有人用这种琼鸟角装饰了,但在遍布藏区的塔和矛柱⑤尖上仍能看到甲茹的影子。

丹增仁青坚赞德青宁布还说,在象雄十八国王时期,“上之辛绕们尊贵,下之国王们威武。在圣山冈底斯有一百零八位隐士,在山腰有一百零八个聚集地,山脚下有一千二百户信民的村落”⑥。从这个记载中看来,辛绕在上,国王在下,辛绕即本教师们成为象雄国王们信奉和供养的对象,说明本教在象雄王国的社会地位之高。这种对本教的极度崇尚一直延续到后来的吐蕃王国,吐蕃赞普们的古辛即经师们既是万民信奉的精神上师,又是权倾朝野的达官权贵。

关于象雄十八国王的具体年代,目前尚没有可靠的文献记载,学术界也没有一个一致的说法。南喀诺布教授引用一部本教源流的记载说明了这些国王有些是同时代的,有些生活年代不一样,甚至他们的王统也可能是互不统属的。

实际上,除了这些国王以外,在古代象雄还存在过其他本教王统,比如雍仲本教王杰威尔塔灿禾邦甲就被认为曾经统治过包括象雄的整个瞻部洲⑦。

《弟吴宗教源流》还提到一个叫做达尔纪杰的象雄国王和他的大臣玛热桑杰,曾经生活在一个叫做利嘎叙的地方①,巴俄·祖拉陈瓦也提到了一个叫做拉聂雪尔的象雄国王②。

由此看来,在雅隆的吐蕃崛起之前的古象雄曾经是青藏高原最辽阔的国度,在这个疆域辽阔的国度里,曾经活跃过包括象雄十八国王在内的驰骋疆场的许多武王,骁勇一方,也有许多虔诚笃信的本王,崇尚本教,还有数不清的本教大师,云游四方,传播本教,甲茹即琼鸟角饰记载了他们辉煌的历史业绩。但是,是否有过曾经统领整个象雄的国王,仅靠目前的历史文献还无法断定。

有关神鸟后裔们的历史和传说

象雄在藏语中就是琼隆,琼隆就是神鸟琼之山沟或者地方之义。至于作为这个地方主人的“琼”(神鸟)③氏的起源及其后裔的繁衍,有几种不同的史书记载。笔者将根据琼布地区的手抄本《白扎琼布世系水晶宝鬘》(dbra-dkar-khyung-povl-gdung-rab-byon-tshul-rnam-dag-shel-vphreng)为蓝本,结合其他几个抄本,描述一下作为神鸟琼及其后裔的起源和繁衍历史。

作为千劫万佛之本的普贤为了教化众生,在空乐智之法界变幻为一只神鸟琼,诞生了三个卵④,从其孵化出普贤之三个化身即身之化身拉琼嘎尔布(lha-khyung-dkar-po)、言之化身鲁琼沃姜(klu-khyung-sngo-ljang)和心之化身弥琼木波(mi-khyung-smug-po)。

象雄王之一牧羊人目睹了这三个贤人的诞生并禀告了象雄王。象雄王下令迎请弥琼木波并请求他作为这个王国的上师留在象雄王的国度,将他奉为至尊并称其为琼郭托拉巴尔。国王将扎(dbra)氏领地琼隆银城赐封给琼郭托拉巴尔,这就是为什么被称为琼扎嘎尔(khyung-dbra-dkar)⑤。

从此,琼郭托拉巴尔就成为象雄国王的上师,娶恰佳木嘎尔布(phya-lcarn-dkar-po)为妻,他们之子达扎顿祖诺尔布(stag-skra-dun-tsug-nor-bu)18岁继承父业,其子(名不详)19岁教化众生。其子尼辛祖普(gnya-gshen-gtsug-phud)苦修成就,法力无边,成为象雄之国师。其子达扎顿祖成为大食之国师。其子确松(mchog-gsum)传播本教。其子达辛琼郭(stag-gshen-khyung-rgod)成为象雄之国师。其子邦素尔则(spungs-zur-rtse),其子琼郭居仁莫(khyung-rgod-rgyud-ring-mo)。其子弥拉热达(mi-la-ras-stag)。其子琼。其子你嚓布(myes-tshab)。其子敦巴尔(ston-vbar)。其子敦塔尔(ston-thar)等,一代琼之上师被一代国王所尊祟,四十代象雄王统与琼氏国师们相始终。后来聂赤赞普从象雄王国迎请了八位本教大师,从此在吐蕃开始了传播本教,其中琼氏塔米杰尔乾(khyung-tha-mi-gyer-chen)奠基了吐蕃之本教。从此,琼氏在吐蕃的本教传播方面具有举足轻重的地位。

藏族史记载象雄为松赞干布所灭以后就完全融入了吐蕃王国,但《琼氏世系松石宝饰》⑥却提供了鲜为人知的史料:象雄王李弥嘉被灭①以后象雄归入了吐蕃的版图,王室溃散,本教受到了打击。但是,琼氏仍然具备一定的势力。李弥嘉以后,琼布·达扎顿祖(stag-skra-dun-tsug)继承王位并主持了政教事务②。

琼布·达扎顿祖之子赞丹顿祖(tsan-dan-dun-tsug )、其子杰南尔素尔则(gyer-nam-zur-rtse)、其子东炯仁莫(stong-rgyung-ring-mo)和琼布·嘉达(khyung-po-rgya-stag)。其子(原文如此,谁之子不详)克珠曲杰(mkhas-grub-chos-rje)和琼布·奈觉尔③(khyung-po-rnal-vbyor),这些主要修习本教密宗。琼布·奈觉尔在修习本教后,从30岁开始又从印度学者修习佛教,成为佛本兼修的大学问家,他给本教徒讲授本教,给佛教徒讲授佛教。其子琼布·弥拉珠巴杰(mi-la-grubpa-rgyal),其子琼布·莱杰(legs-skyabs),他前半生发掘了属于本教卫藏④的伏藏文献,还与隆本拉辛(lung-bon-lha-gshen)一起苦修冰雹咒并得道。后半生从玛尔巴大师修习那若六法,学成后被称为米拉日巴⑤。

琼布·达扎顿祖执政较长时期之后,琼布·东炯仁莫(stong-rgyung-ring-mo)在他的后半生,在象雄上部的象雄王室直系后裔当达(ldang-lta)和象雄下部的当米达(ldang-mi-lta)以母系后裔不能继位和执政为理由发兵攻打琼布·东炯仁莫,后者逃到安多地区黄河流域。其长子牧郎(mu-lang)、次子琼帕岔莫(khyung-vphags-khra-mo)、三子琼德安莫(khyung-sder-sngon-mo)。

牧郎辗转卫、藏、工布,最后在阿尼玛卿落脚并传播本教。牧郎之子为库玖(khu-byung),库玖有三子,祖松达巴(gtsug-gsum-stag-pa)、素嘎尔巴(zur-dkar-pa)和多扎(mdog-bkra)。祖松达巴之子聂嚓布(myes-tshab)。其四子为顿巴坂巴尔(ston-pa-dpal-vbar)、丹巴琼贡(dam-pa-khyung-sgom),皖萨帕录(dben-sa-pha-lugs)和达巴坚赞(dad-pa-rgyal-mtshan)。顿巴坂巴尔之子敦塔尔(ston-thar),其子扎西巴尔(bkra-shis-vbar),其无嗣。扎西巴尔到阿尼玛卿去找达巴坚赞并在那里与嘉氏女子有了六子,那就是著名的琼布嘉查六兄弟(khyung-po-rgya-tsha-mched-drug)⑥。

六子为敦奔(ston-vbum),琼布·囊乾扎巴(nang-chen-grags-pa),琼布·阿拉(khyungpo-a-bla),琼布·西绕坚赞(shes-rab-rgyal-mtshan)、本盖(dpon-dge)和本卫(dpon-dbus)。其中本盖和本卫相传是象雄本教大师东炯图钦(stong-rgyung-mthu-chen)转世吐蕃的化身。

相传东炯图钦在南木错湖旁的多林(do-gling)地区修行时,受到居住在该湖妖魔的嫉妒,用魔法使湖水淹闭他修行的洞口,东炯图钦使用法力将本教特有的法器单拔(gshang)抛向天空,在自己的头顶部位将山洞凿穿,从洞中骑鼓飞出脱险。当他骑鼓飞向天空时恰逢妖魔也从湖中探头望他,他便用法柞(dbal- phur)将其灭亡。在临死前,妖魔发恶愿要让东炯图钦遇到至少三次劫难。

东炯图钦在天竺圆寂后不久在吐蕃转世为琼·本盖和琼·本卫,后因为与霍尔(hor)头人戴尔多(der-lto)和叶戴尔(ye-ster)发生事端而被霍尔斩首,琼布·阿拉被霍尔所俘虏,史称此乃因妖魔发恶愿所致。

霍尔的兵马也随即被本教的护法神斯巴嘉母(srid-pavi-rgyal-mo)的神威所灭。琼布两兄弟的遗体被沃捷(vo-brgyad)部落火化并用其骨灰建造了无数座东炯图钦的雕像。

根据护法神的启示,琼布·西绕坚赞前往多嘎木(mdo-gam)之松巴林格金雪(sum-pa-gling-gi-gyim-shod)即协勒宗(shel-le-rdzong),找到了被护法神预言为琼氏宏扬本教基地的丁青(steng-chen),受到了嘉·尼玛珠扎①的热情欢迎。

由于嘉·尼玛珠扎确信自己受到了佛的预言和启示,将他的地盘和臣民拱手让给了琼布·西绕坚赞,因为他是汉人的后裔,准备回到汉地去,希望琼布·西绕坚赞成为嘉部落的头人并建寺传播本教。

琼布·西绕坚赞认为自己不适合做头人,将自己的白柄刀作为信物交给了嘉·尼玛珠扎派去的两个信使前往琼隆银城迎请他的两个兄弟琼布·阿拉和琼布·囊乾扎巴。

两个信使在半路上遇到正在去丁青的琼布·阿拉并返回。琼布·西绕坚赞、琼布·阿拉和嘉·尼玛珠扎三人相聚以后决定由琼布·阿拉继承嘉·尼玛珠扎的头人地位。嘉·尼玛珠扎返回到了自己的家乡。琼布·西绕坚赞云游四方,传播本教。他临终嘱咐将他的遗体驮在一匹叫做达杰顶琼(rta-rje-lding-khyung)的马上放任其游走,在该马停留之地给他建一个灵塔,然后将马献给止贡大师(vbri-gung-skyabs-mgon)。该马驮着他的遗体任意游走,当看到一只大雕在用翅膀扫雪时就停留下来,如今的琼故奔(khyung-sku-vbum)就是当时所建灵塔之地。那匹马也献给了止贡大师。琼布·阿拉有六子,他们的后裔遍布琼布地区。

《琼布王统史白水晶明镜》的记载与上述有所不同:在人寿百年时,适逢在象雄和吐蕃传播本教之机来临穆(dmu)族王②化身为大神鸟“琼”腾空而起,盘旋良久后终于降落在象雄卡佑,当他了解到教化众生之机真的来临时,飞到甲日祖丹(bya-ri-gtsug-ldan)山顶上并变成一个身具光环,发髻高耸,福相具全的男童。他的身威使以琼隆银城为首的八座城堡自然形成;他的言威使象雄和吐蕃众生听到本教之教导;他的心威使众生顷刻间具备了智慧和福德。

他与一女神的结合诞生了白、黄、蓝、花四颗卵,这四颗卵孵化后成为四位贤人,从白卵诞生了琼郭托拉巴尔(khyung-rgod-thog-la-vbar),从黄卵诞生了拉琼坚巴(lha-khyung-rgyan-pa),从蓝卵诞生了穆琼坚巴(dmu-khyung-rgyan-pa),从花卵诞生了琼帕查莫(khyung-vphags-khra-bo)。

当四兄弟长大成人,他们的父亲将臣民召集到一起,说明他来自圣洁的穆氏家族,因为要教化众生而变成神鸟来到卡佑。因为四个儿子已长大成人,他将分派他们去各地教化众生。琼郭托拉巴尔被派到里象雄,以主修本教之精要大圆满来教化众生;拉琼坚巴被派到中象雄,以主修本教居士乘来教化众生;穆琼坚巴被派到外象雄,以主修本教密宗来教化众生;琼帕查莫被派到安多和康区,以主修本教四门五库来教化众生。父子五人和臣民在一起。

一年以后,父亲和琼帕查莫幻变成琼鸟飞到甲日祖丹之山顶,其余三兄弟按照父亲的意愿到里、中、外象雄教化众生,并各自建造了本教神殿。穆琼坚巴的女儿还嫁给了象雄国王李弥嘉。作为他们的后裔,繁衍至印度的叫嘉琼(rgya-khyung),即印度之琼部落,繁衍至尼泊尔的称泊琼(bal-khyung),即尼泊尔之琼部落,依次类推,产生了洛琼(1ho-khyung)、丹琼(vdan-khyung)、哲琼(dre-khyung)、玛尔琼(smar-khyung)等不同的支系,遍布整个象雄及其外围地区。其中穆琼坚巴之子为达扎顿祖(stag-sgra-dun-tsug),其子为赞扎祖(tsan-skra-tsug),其子为杰尔南素则(gyer-nam-zur-rtse),其子东炯仁莫,他有三子,长子弥郎(mi-lang)曾赴吐蕃传教,次子叫琼帕查莫,三子居帕米尔。本教史认为达扎顿祖和琼帕查莫都曾力修本教而得道,云游大食和吐蕃传教。

琼帕查莫被他的父亲派到安多和康区教化众生。他变成一个琼鸟飞向多康地区,落到一个具有六峰的神山,这个神鸟一落到六峰山顶就变成一个身着白袍,全身发光的人。当地的人们问他从何而来,叫什么名字时,他说他叫琼颇(khyung-pho),从天而来,是来教化众生的。从此这座神山就被称为琼波六峰山(khyung-pho-ri-rtse-drug),这就是如今琼布丁青县的孜珠山,孜珠在藏语中就是六峰之义。孜珠山上的孜珠寺至今成为琼布地区一个重要的本教中心。

他与西饶仲(shes-rab-sgron)结合生了白、黄、花、蓝四颗卵,从白卵诞生了拉赛嘎茹(lha-sras-ka-ru),从黄卵诞生了拉赛塞尔佐(lha-sras-ser-btso),从花卵诞生了琼颇岔沃(khyung-pho-khra-bo),从蓝卵诞生了拉赛纳茹(lha-sras-nag-ru)。由于聪明无比,父教子学,修习见长,多康地区之众生无不皈依此父子五人之下。

以琼布六峰山为中心的琼布丁青是琼布部落居住非常集中的地方。虽然关于琼氏的内部分支有多少谁也说不清楚,尤其是琼氏东迁以后被分为很多支系,但一般而言被分为白、黑和黄三种,这三种琼氏的分裂在琼布地区是非常典型的。《扎嘎琼布世系史春雷福音》根据几种不同的历史文献,对琼氏世系史及其三种分支的分裂和繁衍进行了详尽的描述,此文不再赘述。

以上仅仅罗列了一些琼氏部落的主要分支向东繁衍的基本历史线索,更详细的记载过于冗长和繁杂,只好从简。虽然上述几种琼氏世系史在叙述琼氏部落向东繁衍时有些历史事实和人名地名时有出入,但有几点重要的事实是一致的。

首先琼氏部落起源于古代象雄,并且在后来向藏区传播本教的历史中扮演了非常重要的角色,《阿里历史宝典》介绍的琼氏后裔在整个藏区建立的本教寺院和修行地就有100多①,比较著名的如索甲桑雍仲林(sog-lcags-samg-yung-drung-gling)是本教后弘期建起的一座重要的本教寺院,产生了很多有名的琼氏本教大师。

这个寺院在五世达赖喇嘛时期被准噶尔蒙古兵所毁。扎玛尔日顿(brag-dmar-ri-vdun)虽然是一个修行地,但是产生了许多非常有名的本教大师。如今,他们的本教传乘和他们的后裔己经编布整个那曲、琼布、安多和康区,并且很多地区都有许多有关琼氏后裔的传说,甚至许多地名仍然保留着“琼”字,如昌都专区丁青县的琼嘎尔雍仲达尔杰林(khyung-dkarg-yung-drung-dar-rgyas-gling)和琼布纳日桑顶林(khyung-po-nag-ri-bsam-gtan-gling)、青海贵德县的琼毛喇嘛及其琼毛寺、青海热贡地区琼布顶(khyug-po-steng)和琼布拉嘎(khyung-po-la-ga)两个村名等等。

沃穆隆仁对中亚历史的整体记忆

在任何成熟的宗教里,它的起源、教义、修行仪轨和终极目的之间是紧密相连的,环环相扣,天衣无缝。本教也一样,它起源于沃穆隆仁,作为它的终极目的,最终又回到沃穆隆仁,因为沃穆隆仁是每一个本教徒修行一辈子的最终归宿和理想的天堂,这是一个圆满的文化回归。但是,这个圆满回归的完全形成却经历了几千年的历史。

关于沃穆隆仁的历史记载,最为著名的要数《经部集要》②、《塞弥》③和《无垢光荣经》④,这三部书都是本教鼻祖辛绕弥沃的传记,《经部集要》只有一部,是简编本传记;《塞弥》有两部,是中编本传记;《无垢光荣经》有十二部,是广编本传记。

根据产生于11世纪的《经部集要》记载,赡部洲的中心耸立着雍仲九重山,它是世界的中心,是九层雍仲重叠而成的。它的四面有四个湖,从这四个湖中落下四个瀑布并从四个动物的口中流出成为四条著名的河流:从东方的象口中流出恒河,从南方的牛口中流出印度河,从西方的马口中流出缚当河,从北方的孔雀口中流出悉多河⑤。

这四个河流各自汇集500多条小溪从雍仲九重山的四个方面流向大海。雍仲九重山被五座名称各异的花园或者树林所包围。其外围是被四个建筑群(gling)和四座塔(mchod-rten)包围。

其外围是十六座建筑群所包围。再外层就是十二个地方所包围,其中之一仅仅是一个湖泊。再外就是十六个叫做外岛的地方,其中包括一座城市,一个王室城堡群,六个岛屿群,一个国家,还有三个地方的内容不清楚。最外一层由四个国家、一个城市和一个湖泊等组成。

需要说明的是这些地名在各个文献中并不完全一致。每层的花园、地方一、建筑群、城堡群、国家等都是呈辐射状向外四个方向层层分布,使沃穆隆仁成为一个四方形的整体的地理概念,其中每一个地理单元的方位都是明确说明的。

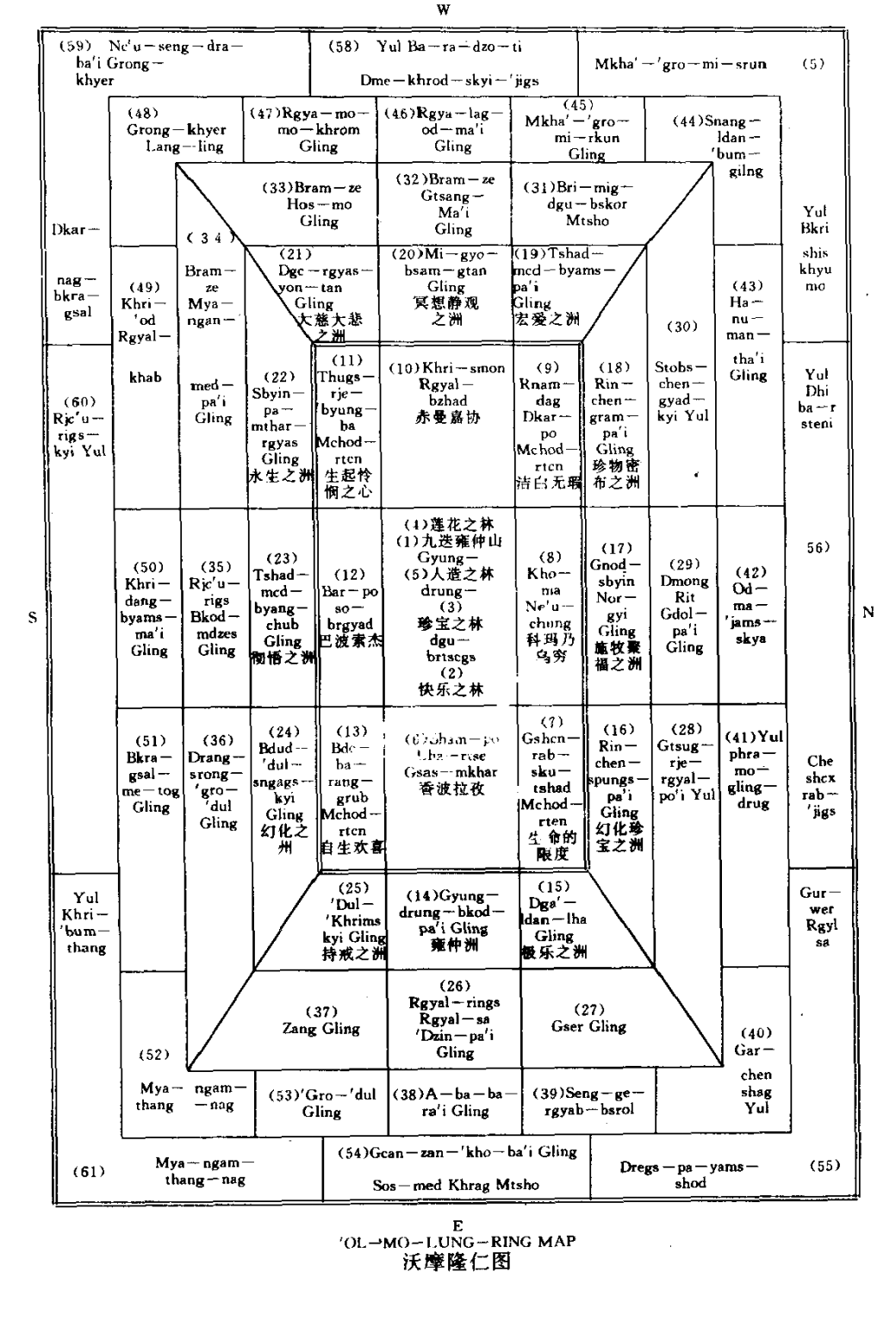

虽然对沃穆隆仁的文字描述已经存在了上千年并不断得到完善,但现存资料中看来将其变成视觉图象还是19世纪的事。尼玛扎巴(1853-?)在他的象雄文字典①里绘制了一个沃穆隆仁的地图,这个地图被本教基金会于20世纪中叶在印度新德里出版后被列宁格勒大学的谷弥洛夫(L.N.Gumilev)和库兹尼佐夫(B.I. Kuznetsov)(1931—1985年)进行了尽可能详尽的研究②。

几年前还被慕尼黑大学的塞格柏尔特·休麦教授收在他的象雄文研究专著《关于象雄》③中发表。谷弥洛夫和库兹尼佐夫的研究成果中最让人惊奇的是沃穆隆仁并非像人们想象的那样完全是一个宗教徒凭空臆造的精神世界,而很有可能表现了古代藏族先民对中亚历史和地理的整体记忆。

除了在藏文文献中常见的历史地名如穆(dmu)、汉地(rgya)、门(mon)、纳西(vjang)、于阗(li)、充木(phrom)、霍尔(hor)和冈坚(gang-can,即吐蕃)之外,两位教授对这些名称的发音、方位、描述的地貌等特征进行分析以后认为它们与中亚历史和地理有密切的联系,比如:本教鼻祖辛绕弥沃的诞生地Bar-bo-so-brgyad(巴尔泊索杰)被认为是波斯帝国首都Pasargadae(巴莎尔格德),公元前550年,这个城市成为波斯帝国最早的两个皇帝在位时的首都;dge-rgyas-yon-tan(盖尔杰元旦)很肯定地被认为是赫卡尼亚(Hyrcania),这是古波斯和马其顿王国的一个省名;Saka(萨克)的发音和位置都出奇地与哈萨克相吻合,其位置就恰好在巴尔喀什湖,这个湖在如今的哈萨克东南部,汉文史籍称夷播海;g.yung-drung-khod-gling(雍仲之城)肯定地被认为是波斯神话中的光明之神蜜特拉神(Mithras)的地方,因为g.yung-drung就是许多古代文化中以太阳神为代表出现的特有符号Swastika,进而认为就是这个古波斯文化传到吐蕃成为后来的本教;bdud-vdus-gling(杜堆林)被认为毫无疑问是贝多因人,一个居无定所的阿拉伯游牧民族,在索罗亚斯德教里,这个民族被认为是古代亚哈里人的化身。

rjes-rigs-bkod-pavi-zhing(王族洲)被认为是巴林群岛,一个阿拉伯帕提亚(Parthia)帝国统治过的绿洲。drang-srong-vgro-vdul被认为是古代伊朗的仗荆人(Drangians),亚历山大曾经占领过这个地方。bram-ze-vdus-pavi-gling(婆罗门洲)被认为是吐蕃人对古代巴比伦(Babylon)的称谓。在地图上与其相邻的是古代闪米特人的一支迩勒底人(Chaldeans),这个部族首先占领底格里斯河和幼发拉底河的河口下游冲积地,后来逐渐成为巴比伦王国的统治部族。mya-ngan-med-pavi-gling(无苦洲)被认为是费利克斯(Felix ),古代阿拉伯的一个城市。a-ba-dva-ravi-gling(阿巴达热洲)被认为是巴克特里亚王国,亚洲西部阿姆河与兴都库什山之间一古国,古称大夏国,是也门的古称,曾经还是古代伊朗的一个邦国。sang-ge-rgyab-snol(狮饰)被认为是古索格代亚纳人,是一支居住在索格代亚纳的伊朗人,这个部族在敦煌文献中被称为sog-dag,即粟特人。mu-khyud-dbal-bavi-mtsho被认为是地中海。

这些仅仅是一些被作者认为非常确定的中亚历史地名对应。除了这个地图以外,作者还看到在英国出版的被认为完全独立于这个地图的另一个沃穆隆仁的地图,他们认为在那个地图中甚至标出了埃及、地中海东岸古国胖尼基(Phoenicia)和伊朗高原北部草原的游牧民族萨卡人。

他们认为该地图所表现的地理历史恰好是公元1世纪在贵霜王朝卡笛菲塞斯(Kadphises)一世期间萨卡人和吐火罗人的合并,而且,这种记载真实地反映了2000年前中亚地理科学的发展。那个时候出现的地图在准确程度上已经等同于当时的希腊和罗马了。那时吐蕃的地图绘图法已经超出了“四方形地图”水平。④

当然,这两位教授将沃穆隆仁的地图与中亚历史地名进行的对应及其考证并非总是有道理,比如将grong-khyer-lang-ling断定为耶路撒冷和将sme-khrod-skyi-vjigs断定为南巴勒斯坦就有牵强之嫌,而且,作者没有给出任何解释,因而也遭到了丹·玛丁很有说服力的质疑。但是,不能因为这些笔误而否定他们研究成果的学术价值。

丹·玛丁的另一个考证同样更有说服力地支持了两位教授的观点,他认为被两位教授确认为古索格代亚纳sang-ge-rgyab-snol实际上是巴莎尔格德(Pasargadae)城,在后来的对这个城市的考古发掘中找到了许多巨大的石柱头,这些石柱头上饰有各种动物,其中就包括狮子头,而藏文中,作为这个城市名称的sang-ge-rgyab-snol的含义就是“狮饰”。①

佛教的西方极乐世界是佛教徒最后的理想归宿,但谁也没有去考证它在这个现实世界的具体地理位置,因为它的存在只有对于虔诚的佛教徒才有实际意义,对于一个非佛教徒来说那只能是一个永远也无法企及的精神世界。仅仅从这个角度来讲,本教的沃穆隆仁也扮演了一个同样的角色,在这一点上它们有异曲同工之处。

笔者曾经认为本教的沃穆隆仁也完全是一个凭空臆造的精神世界,因而,沃穆隆仁的地理描写对于历史地理学来说并没有什么实际意义。但是,经过多年的研究,其实际情况似乎不仅如此。显而易见,将沃穆隆仁的地图放在中亚的任何地方去进行机械对应和考证都是不现实的,但是,如果两位教授对沃穆隆仁的地名与中亚历史地名的对应及其考证中哪怕有一部分是正确的,我们对沃穆隆仁地图的解读和认识就必须重新考虑。至少,它反映了一种藏族的先民对中亚历史和地理的整体记忆,更何况我们似乎无法完全否定他们的研究成果的学术价值。

另外,虽然上述两位教授没有机械地将沃穆隆仁地图中的全部地名与中亚的历史地名进行对号入座,他们对地图作者的想象力始终保持着清醒的头脑,他们甚至认为将沃穆隆仁作为一个整体时,中间的大山及周围的许多神界等地理单位都可能不是现实世界的一部分②。

但是,被他们忽略的大山及周围的许多地理单位同样可以从现实世界中找到,在中亚,一座大山为中心,旁边有湖泊,周围有四条河流,如此特别的地理地貌惟有冈底斯山、玛旁雍湖和周围的恒河、印度河、缚刍河、悉多河可以相对应,任何人也无法无视如此特别的地貌与沃穆隆仁地图中的描述惊人的相似。

很有可能是,在遥远的古代,遥远的西方,与象雄曾经发生过某种联系的某个地方、事件和故事在藏族先民的记忆中留下了不可磨灭的印象和传说,在后来的历史中,那些曾经与他们发生过联系的地名、事件及其故事就成为他们构思沃穆隆仁的基本素材,那些基本素材和藏族先民们居住的环境,即以冈底斯山为中心的象雄的基本地理地貌如冈底斯山及其周围的湖泊和四条河流相结合就形成了沃穆隆仁的基本框架。

这样的推测与人类对远古历史的记忆和保存模式相吻合,也符合人类远古历史故事和传说的流传方式。再说,藏族的先民曾经驰骋半个中亚,与大食、波斯、阿拉伯、突骑施都产生过千丝万缕的联系,在中亚历史上扮演过举足轻重的角色,因而,在象雄和吐蕃人的文化中保存一些对中亚历史的记忆一点也不足为奇。

与沃穆隆仁这个地理概念所反映的内容相比,这个地图本身产生的年代似乎并不很早。著名本教文化研究专家卡尔美·桑木丹博士认为目前还没有足够的文献或者碑文能够证明在10世纪以前存在过沃穆隆仁这个地理概念③。

在上千年的宗教实践中,沃穆隆仁作为本教的即是起源又是归宿的一个特殊的文化现象,已经在本教徒们的心目中成为一个深层的文化积淀和信仰中心,而且随着时间的推移,这个中心完全被神话,它的形象在本教徒们的心目中越来越完善,因而也就越来越令人向往。

因为公元10世纪以后佛教逐渐在西藏取得主导地位,这种现象也因受到佛教西方极乐世界的影响而更加得到强化。这一点从沃穆隆仁这个名称本身被神话就可见一斑:不管沃穆隆仁这个概念涵盖了多少文化内涵,但这个名称本身却是象雄一个山沟的名字,并且这个名字至今还可以在西藏的阿里找到④。但随着沃穆隆仁这个概念的不断完善和神话,这个名称本身也有了新的解释:沃是没有轮回,摩是如愿以偿,隆是辛绕的教诲,仁是永恒的慈悲①。把他们连接起来就是:在辛绕永恒慈悲的普照下,没有凡间尘世生死轮回的痛苦,能够如愿以偿地享受永恒的幸福。这样的解释将沃穆隆仁作为一个精神世界的崇拜对象推向了极致。

到了近代,这个概念得到了更进一步的发展,它被一分为二,变成两个沃穆隆仁即大食沃穆隆仁和象雄沃穆隆仁。对此最具典型的描述要数夏尔杂·扎西坚赞(1858—1934年),他以“中心”(yul-dbus)这个词为基础,分成文明中心(yon-tan-gyi-yul-dbus)和地理中心(sa-tshugs-kyi-yul-dbus),大食沃穆隆仁是文明的中心,象雄沃穆隆仁是地理的中心,前者实际上就是原有的沃穆隆仁的概念,而后者就成为现实世界的一个部分即以冈底斯山为中心的象雄了。

但是,在沃穆隆仁之前冠以大食和象雄两个地名将其分割成两个独立的地理单位,遇到的第一个问题就是如何解释两个沃穆隆仁当中名称相同的地理单位。对此,夏尔杂·扎西坚赞的解释为人们消除了疑虑:在两个沃穆隆仁之中都出现的冈底斯山、玛旁雍湖和四条河流均在大食沃穆隆仁,四条河流也是从大食沃穆隆仁流出的,然后流向印度。

②然而,如此含糊其词的解释并没有影响本教徒对沃穆隆仁的信仰,虔诚的本教徒依然相信大食沃穆隆仁的存在并将自己来生的希望寄托在大食沃穆隆仁之上,甚至连现实世界中的象雄沃穆隆仁也因此而变得更加神圣,使他们通过对现实中的沃穆隆仁的膜拜来试图达到来生降生大食沃穆隆仁的目的,因而膜拜现实中的象雄沃穆隆仁也成为人们来生降生在大食沃穆隆仁的敲门砖。

作为夏尔杂的弟子,扎敦·格桑丹贝坚赞(1897—1959年)对沃穆隆仁的解释又更进了一步。他同样以“中心”(yul-dbus)这个词为基础,但他分出的不是两个,而是三个:地理中心、文明中心和准中心(rjes-mthun-gyi-yul-dbus)。作为地理中心,作者援引了《世间源流》(srid-pavi-mdzod-phug)的记载来证明了象雄沃穆隆仁的冈底斯山、馨香山(spos-ri-ngad-ldan)和玛旁雍错湖的神圣的地位,并用《静猛经注》(zhi-khro-rtsa-vgrel)的记载来说明它们的地理位置就在赡部洲的中心,解释了四条河流的走向。认为六合为十八由旬的冈底斯山是盖阔(ge-khod)和桑却塔图(gsang-mchog-mthar-thug)的圣地,是古象雄的中心,也是本教前弘期众多的本教大师们修行并得大成就之圣地。

作为文明中心,作者认为大食沃穆隆仁被印度人称为北方香巴拉、被乌仗那人称为西方极乐世界、被吐蕃人称为西北沃摩林(vol-mo-gling)。他援引了《经部集要》的记载来描述了大食沃穆隆仁的地貌。另外,他增加了一些佛教时轮文献对香巴拉的描述,显然是想强化大食沃穆隆仁与香巴拉的一致性。

对于大食沃穆隆仁至今最为详尽的描述可能是《无垢光荣经》,该经详述了大食、乌仗那、吐蕃、印度、汉地、萨霍尔(za-hor)、勃律(bru-sha)、克什米尔(kha-che)、理拜(li-bal)、绰木格萨尔(phrom-ge-sar)、象雄、姜(vjang)、霍尔(hor)和杂米欣(rtsa-mi-shing)的人,甚至十合之主和鲁(klu)、年(gnyan)、萨达(sa-bdag)等不同生灵对沃穆隆仁的不同称呼,显然,这里的描述己经因为完全被神话而不着边际。③作为准中心,他认为就是象雄和吐蕃。

前者又分里象雄、中象雄和外象雄三部分并进行了详细的描述。后者分了阿里、卫藏和多康,阿里三围为普兰、古格和日土。卫藏四翼为右翼(g.yas-ru)、支翼(ru-lag)、中翼(dbus-ru)和左翼(g.yon-ru)。多康又分为六岗和四水并有详细的说明。④这个准中心实际上不是什么中心,而是历史上的象雄和后来的整个吐蕃,在说明中除了吐蕃包括了安多地区以外所谓的象雄和吐蕃的地理概念实际上是重复的。

结论

大食作为古象雄西面的一个邻国,袄教作为当时与象雄相邻的一个强势文化,对本教的形成产生过很大的影响,这是毫无疑问的。随着学术研究的进一步深入,会发现大食及其文化对象雄的影响很可能比我们想象的要大得多。但是,将大食作为本教的起源就缺乏足够的证据。

大食是一个曾经对象雄的文化、商业、医学等领域产生过重要影响的邻国,但不是它的古代文明的源泉。辛绕弥沃诞生在象雄王室并与弟子们一起在象雄传教的历史成为本教历史上乃至藏族文化史上一个重要的里程碑,他从象雄亲临吐蕃传教及其在以后的发展也成为贯穿整个本教史籍的一个主线。本教文化是一个根基于古象雄的原始文明并吸收临近民族文化后形成的青藏高原土生土长的一个传统文化体系,他的历史与藏民族的文化发展相始终。

象雄是吐蕃王朝崛起以前青藏高原最大的文明古国。更准确地讲,它是以雄侠部落为基础,象雄王室的发展为主导而形成的青藏高原最大的部落联盟。它的历史疆域应该是南边包括拉达克和今天的印度与尼泊尔北边的一小部分,西边包括克什米尔和巴尔提斯(今巴基斯坦东端),北边包括广漠的羌塘草原即今那曲和青海省玉树州南部,东边基本上以长江为界,到达今那曲地区东部和昌都地区北部。

许多本教源流、部落史、寺院志、人物传、传说、民谣和谚语都充分说明了上述广漠的大地被称为象雄,曾经生活在这个疆域上的藏族先民认为他们是象雄的庶民。但是,我们没有足够的资料证明象雄王室始终统治着这块地方,或者与这些地方保持过一种什么样的联系。随着雅隆六耗牛蕃部落的崛起,到公元7世纪的南日松赞时期度过了一个漫长的准备和酝酿时期,在这一段时期,雅隆六耗牛蕃部落的活动范围基本上局限在雅隆河谷地带。

从南日松赞开始,这个部落的扩张活动己经形成了规模,到了松赞干布时期,基本上统一了卫藏诸部和象雄等并向更远的部落进攻,迁都逻些(今拉萨),吐蕃王朝横空出世。吐蕃王朝的崛起切断了象雄王室对东、北部象雄的脆弱联系,先将象雄局限在西部,最后将其灭亡。至此,吐蕃这个原先雅隆河谷里的一个部落的名字成为青藏高原的主人,经过两个世纪的南征北战,最后完全统治了整个青藏高原。吐蕃这个新的名称也随着吐蕃王朝的建立而出现在中亚历史上。

本来其政治联系就很脆弱的象雄因为吐蕃的崛起而首先被局限在西部,然后被吐蕃吞并。因而,象雄这个名称的涵盖面也由原来几乎包括今天整个藏区突然局限到西部,不久被阿里这个名称所代替,象雄终于退出了青藏高原的历史舞台。

琼氏是本教历史上一个非常特殊的氏族,它的历史纵贯几千年,与本教本身的发展历史相始终,它遍布的地区几乎包括整个藏区,很难找到一块没有琼氏后裔的地方。再加上琼氏家族出现的许多本教大师为本教的传播作出了杰出的贡献。如今,他们的传乘弟子和后裔仍然在本教社团中扮演着很重要的角色。这是象雄文明东传的一个直接结果,历史上的象雄被吐蕃兼并和后来赤松德赞灭本等历史事件成为它的直接历史成因。

沃穆隆仁是藏族先民对中亚历史地理的整体记忆,是象雄中部的地理地貌和佛家西方极乐世界的启示相结合的产物,是古代中亚各民族文化交流的结果在藏族本教文化中的深层积淀,加上本教起源于象雄西方的大食的传说和后来形成的沃穆隆仁与西方极乐世界的一致性,使其成为既是本教的起源又是本教徒的精神归宿的崇拜对象和精神世界。从沃穆隆仁的历史内涵来看,曾经存在于象雄西方的大食及其文化对象雄的影响很可能比我们想象的要大得多,相信在未来的研究中将会证明这一点。[本文责任编辑 黄维忠]

[作者简介]才让太,中国藏学研究中心宗教研究所研究员。(北京100101)

——————

注释: P18

①[宋]赵汝适著,杨博文校释,[意]艾儒略著,谢方校释:《诸蕃志校释·职方外纪校释》[Z],北京中华书局,2000年,第92页。

②王尧、陈践译注:《敦煌本吐蕃历史文书》[Z],北京:民族出版社,1980年,第33页。

③阿拥版胶印本:《本教大藏经》第77卷《纯净四奔》[Z](rnam-par-dag-pavi-vbum-bzhi),成都第261—262,277页。

④巴俄·祖拉陈瓦:《智者喜宴》[Z](dam-pavi-chos-kyi-vkhor-lo-bsgyur-ba-rnams-kyi-byung-ba-gsal-bar-byed-pa-mkhas-pavi-dgav-ston)下册,北京:民族出版社,1986年,第1413页。

P19

①《无垢光荣经》[Z](mdo-dri-med-gzi-brjid,全称为:vdus-pa-rin-po-chevi-rgyud-dri-ma-med-pa-gzi-brjid-rab-tu-vbar-bavi-mdo),拉萨:西藏藏文古籍出版社,出版时的书名汉译为《敦巴辛绕全传》,2000年,第1册,第372页。

②夏尔杂·扎西坚赞(shar-rdza-bkra-shis-rgyal-mtshan):《嘉言库》[Z]全称为(legs-bshad-rin-po-chevi-gter-mdzod-dpyod-ldan-dgav-bavi-char,出版时其书名被汉译为《西藏本教源流》),北京:民族出版社,1985,第10页。

③扎敦·格桑丹贝坚赞(dbra-ston-skal-bzang-batan-pavi-rgyal-mtshan)(1897—1959年):《世界地理概说》[M](全称为vdzam-gling-mthav-dbus-kyi-rnam-bzhag-nyer-mkhovi-snang-ba),木刻版,第5叶背:vdi-la-stag-gzig-zhes-brjod-pa-vdzam-gling-nub-byang-gi-phyougs-thams-cad-la-stag-gzig-phrom-gyi-yul-du-vbod-pa-dang/-dbal-so-gangs-kyi-ra-ba-las-ston-pa-bod-du-byon-pavi-tshe-mdav-lam-phyungs-pavi-shul-na-stag-gzig-sogs-gcan-vphrang-dang-mun-vphrang-nyin-lam-dgu-re-yod-pas-btags-par-bshad-do/。

④王小甫:《唐·吐蕃·大食政治关系史》[M],北京:北京大学出版社,1992年,第1-2页。

⑤[法]费瑯(Gabriel Ferrand)编,耿异、穆根来译:《阿拉伯波斯突厥人东方文献辑注》,北京:中华书局,1989年。

⑥同上,上册,第67页。

⑦同上,上册,第315—318页。

⑧同上,下册第694页。

⑨同上,下册第700—714页。

⑩同上,下册第686—687页。

P20

①杨作山:《吐蕃与大食关系当议》[J],《回族研究》,2000年第3期,第13页。

②克·白桂滋:《七八世纪希腊医学传入吐蕃考述》[A],洪武娌译,《国外藏学研究译文集》第三辑,第285页。

③石泰安:《西藏的文明》[M],耿异译,王尧审订,北京:中国藏学出版社,1999年,第39页。

④张云:《袄、gshen与sanavee考释》[A],王尧主编:《贤者新宴》第1辑,北京:北京出版社,1999年,第151-161页。

⑤元文琪:《二元神论——占波斯宗教神话研究》序言第1页,北京:中国社会科学出版社,1997年。

⑥张云《本教古史传说与波斯袄教的影响》[J],《中国藏学》汉文版1998年第4期。

⑦嘉布顿·仁青沃塞(skyabs-ston-rin-chen-vod-zer)《绰沃旺乾详释明灯》[Z](khro-bo-dbang-chen-ngo-mtshar-rgyas-pavi-rnam-bshad-gsal-bavi-sgron-ma),藏族本教寺院社团(Tibetan-Bonpo-Monastic-Community),印度:梭兰(Solan)出版,1973年,第86叶正。《白扎琼王世系嘉言珠》(rje-rgyal-dbra-khyung-dkar-povi-gdung-rab-vkhrungs-tshul-legs-bshad-vphreng-bavi-kbyung-rabs)(作者不详)藏文手抄本,第一页:zhang-zhung-skad-du/-zhang-zhag-ces-bya-ba/-bod-skad-du/-khyung-po-zhes-bya-ba-ru-grags-pa。

⑧丹增南达(bstan-vdzin-rnam-dag):《藏族古代史琐议精要》[M](snga-rabs-bod-kyi-byung-ba-brjod-pavi-vbel-gtam-lung-gi-snying-po),第一版,印度:藏族本教寺院社团梭兰,其英文封面标题为:The History of Tibet according to Bon by sLob-dpon bsTan-vdzin rnam-dag,扉页标题为:A Study of the Early History of Tibet according to the Bonpo Tradition,1983年。第2版,印度:坂觉出版社(Paljor Publications),英文扉页标题为:A Study of the Early History of Tibet according to the Bonpo Tradition,1997年。第2版,第27页:zhang-zhung-zhes=pavi-ming-vdi-yang-zhang-zhung-gi-skad-du-khyung-gi-lung-pavm-khyung-povi-lung-pa-zhes-brjod-pa-yin-par-bshad。

P21

①卡尔美·桑木丹的论文A general introduction to the history and doctmnes of Bon初次发表在东京东样文库第33期,1975年,第171-218页,后由向红笳和陈庆英译成汉文,题为《本教历史及教义概述》,中央民族学院藏族研究所编:《藏族研咒译文集》第一集,1983年,第45-77页。

②君·温森特·白莱嚓(John Vincent Bellezza):《藏北的历史遗迹》[M](Antiquities of Northern Tibet),新德里:阿卓宜特出版社(Adroit Publishers),英文版,第47—48页,注释第17条。

③傅瑞陲克W.坂斯(Fredrick W. Bunce):《佛教和印度教肖像词典》(A Ditionary of Buddhist and Hindu Iconography),英文版,新德里:D.K.出版世界有限公司(D. K. Printworld (P)Ltd),1997年,第103页。

④杜齐:《尼泊尔两次科学考察报告》[R],第十章:象雄及其扩张;第十二章:象雄;第十三章:西藏西部历史调查。罗马,1956年版。转引自杨作山:《吐蕃与大食关系当议》注②,见《回族研究》,2000年第3期,第12-15页。

P22

①丹增仁青坚赞德青宁布(bstan-vdzin-ren-chen-rgyal-mtshan-bde-chen-snying-po):《赡部洲雪山之王冈底斯山志意乐梵音》(vdzam-gling-gangs-rgyal-ti-sevi-dkar-chag-tshang-dbyang-yid-vphrog)[Z],意大利罗马中远东研究院藏手抄本,第29叶背:“象雄里中外又可分三,即右象雄、左象雄和中象雄。右(象雄)之里为达日绰沃蒙山,中为拉莫冈拉席山,外为堪卓堆郎杂山。左(象雄)之里为冈底斯山和玛旁雍湖,中为达果山和当拉雍湖,外为唐古拉山和南木湖。中(象雄)之里为琼乾邦山和琼隆银城、中为拉日姜多山和嘉喀尔盘郎,外为协列甲嘎尔和琼布丁宗”(zhang-zhung-sgo-phug-bar-du-gsum-lvang-gsum-mo/-de-gang-zhes-nvang/-zhang-zhung-g.yas-go-dang-g.yon-go-dang-dbus-go-gsum-du-yod-yod-pa-la-(yod-pa-la)/-da-yang-g.yas-ni-phug-stag-rikhro-bo-mon-gyi-ri-dang/-bar-la-mo-gangs-ra-phyivi-ri-dang/-go-(sgo)-mkhav-vgro-vdus-gling-tsavi-ri-dang-gsum-mo/-de-ltar-duvng-g.yon-go-phug-te-se-dang-ma-pang-g.yu-mtsho/bar-ta-go-dang-ra-g.yu-mtsho/-(sgo)-dang-lha-dang-gnam-mthso-phyug-mo-dang-gsum-mo/-de-ltar-duvang-dbus-go-ni/-phug-khyung-chen-spungs-ri-dang-khyung-lung-dngul-mkar/-bar-lha-ri-gyang-mdo-dang-rgyal-mkhar-phan-gling/-go-(sgo)-she-le-rgya-skar-dang-khyung-po-gting-rdzong-sogs-gsum-mo)。藏文,手抄本。

②《白扎琼王世系嘉言珠》第2叶背:zhang-zhung-gi-yul-stod-nas/zhang-zhung-gi-dpon-rgyud-yin-pavi-rgyal-phan-ldang-lta-bya-ba-dang/yul-smad-nas-rgyal-phran-ldang-mi-lta-bya-ba-gnyis-you-pa/丹增旺扎主编:《阿里历史宝典》(stod-mngav-ris-skor-gsum-gyi-to-rgyus-vbel-gram-rin-chen-gter-gyi-phreng-ba):zhang-zhung-khri-sde-stod-smad-kung-dang/拉萨:西藏人民出版社,1996年,第476页。

③巴桑旺堆:《宗嘎唐代汉文摩崖碑铭补考——兼吐蕃古道》[J],《西藏研究》汉文版,1996年第3期,第56—63页。

④扎敦·格桑丹贝坚赞(1897—1959年):《世界地理概说》木刻版,第7叶正—8叶背。本人曾有《古老的象雄文明》(《西藏研究》汉文版1985年第2期)一文对此段进行了翻译和专述,故在此不再赘述。

⑤格勒、刘一民、张建世、安才旦编:《藏北牧民——西藏那曲地区社会历史调查》[M],中国藏学出版社,1993年,第9—11页。

⑥顿珠拉杰:《西藏西北部地区象雄文化遗迹考察报告》[R],《西藏研究》汉文版,2003年第3期,第93页。

⑦中国藏学研究中心“藏传佛教历史和现状研究”课题组一行4人对甘孜县19座格鲁巴寺院、11座宁玛巴寺院、7座萨迦巴寺院、5座噶举巴寺院和1座本教寺院进行了调查,此后中国藏学出版社内部出版了《甘孜州藏传佛教志》藏文版,该书第1卷发表了甘孜县所有寺院的历史和现状。

⑧作为日本民族学博物馆和中国藏学研究中心的合作项目,笔者对甘青川的所有本教寺院进行了普查,其直接成果为《A Survey of Bonpo Monasteries and Temples in Tibet and Himalayas》英文版,第247—668页。大阪:日本国立民族学博物馆出版社,2003年。

P23

①丹增仁青坚赞德青宁布:(赡部洲雪山之王冈底斯山志意乐梵音》,意大利罗马中远东研究院藏手抄本,第30叶正。

②谷郎(gu-lang)是象雄文,黄金之义。见南喀诺布(nam-mkhav-nor-bu):《古代象雄与吐蕃史》[M])zhang-bod-lo-rgyus-ti-sevi-vod),北京:中国藏学出版社,藏文版,1996年,第169页。

③嘎姜(ga-ljang)是象雄文,绿松石之义。见南喀诺布:《古代象雄与吐蕃史》,第164页。

④南喀诺布:《古代象雄与吐蕃史》,第82页。

⑤冈嘎(kang-ka)是象雄文,水晶之义,见南喀诺布:《古代象雄与吐蕃史》,第164页。

⑥hri-do似为象雄文,其义不详。gyer-spung为象雄文,本教师之义。

⑦丹增南达:《藏族古代史琐议精要》第2版,第24页。

⑧南喀诺布:《古代象雄与吐蕃史》,第83页。

⑨温乾(un-chen)是象雄文,海螺之义。见南喀诺布:《古代象雄与吐蕃史》,第164页。

⑩Phra-men似是一种宝石。

⑾丹增仁青坚赞德青宁布:《赡部洲雪山之王冈底斯山志意乐梵音》称此王为spung-gyung-gyer-gyi-rgyal-bo-bya-ru-can,没有说明是什么甲茹,显然有遗漏。丹增南达(《藏族古代史琐议精要》第25页)和南喀诺布(《古代象雄与吐蕃史》第82页)均作spung-rgyung-glyergyi-rgyal-bo-byi-ru-vod-kyi-bya-ru-can,显然是全称,故本文循此名。关于pu-mang-hreng这个地名,丹增南达(《藏族古代史琐议精要》第25页)和南喀诺布(《古代象雄与吐蕃史》第82页)都认为就是如今的spu-hreng即普兰。

⑿索木香(zom-shang)是象雄文,铁之义。见南喀诺布:《古代象雄与吐蕃史》,第164页。

⒀关于这个王的称谓,《赡部洲雪山之王冈底斯山志意乐梵音》称其为stag-rna-zi-rjid-rgyal-bo,南喀诺布将其改为stag-ma-gzi-brjid-rgyal-bo(《古代象雄与吐蕃史》第82页),丹增南达亦作stag-sna-gzi-brjid-rgyal-bo,并似疑孜纳为拉达克(《藏族古代史琐议精要》第25页)。

⒁佐码尔(dzwo-dmar)是本教徒通过对麦日(me-ri)的修炼及其一系列特殊的火祭和密法的神力来祛除病魔或者恶魂的仪式。见南喀诺布:《古代象雄与吐蕃史》,第162页。

⒂丹增南达:《藏族古代史琐议精要》,第26页作dza-dmar-this-spungs-rgyal-bo-me-dpung-vod-kyi-bya-ru-can。

⒃nyi为藏文,日之义,shel为象雄文,大之义。

P24

①Shel是象雄文,大之义;rgyung是象雄文,大师之义。

②Mu-ver是象雄文,古代象雄一神名,也是传说中大食一国王之名,后延伸为国王之义。

③南喀诺布教授认为卡觉尔在冈底斯山和玛旁雍湖一带,见《古代象雄与吐蕃史》第87页:zhang-zhung-kha-skyor-ni-gangs-ri-mtsho-gsum-gyi-brgyud-du-yin-no/。

④南喀诺布教授认为卡佑在古格一带,见《古代象雄与吐蕃史》第87页:zhang-zhung-kha-yug-ches-pavi-sa-ni-deng-dus-gu-gevi-brgyud-la-zer/。

⑤矛柱(rten-mdung)是立在佛堂或者家庭围墙内外表示地位的一种木柱子,顶上有甲茹,本教寺院和家庭仍然普遍使用。

⑥丹增仁青坚赞德青宁布:《赡部洲雪山之王冈底斯山志意乐梵音》第31叶正:gong-gi-gshen-rab-kyang-dbu-vphang-mtho/-zhabs-vdegs-kyi-rgyal-bo-rnams-mngav-thang-rgyas/-…-devi-dus-bus-bla-ri-gangs-ti-se-dang/-bla-mtsho-ma-pang-g.yu-mtsho-la-rten-bcas-nas/-gangs-ri-chen-po-de-nyid-la-gsang-sgom-rgya-dang-rtsa-brgyad-dang/-rked-pa-ru-vdus-sde-brgya-dang-rtsa-brgyad/-rtsa-ba-ru-rgyal-vbangs-stong-dang-rtsa-gnyis-kyi-grong-khyer-chags-shing。

⑦南喀诺布:《古代象雄与吐蕃史》[M],第84页:bzhed-tshul-mi-vdra-ba-gcig-ni-bon-gyi-bstan-vbyung-nyung-bsdus-las-vdi-byon-tshul-ni-skabs-vgar-gnyis-gsum-tsam-mnyam-sdebs-dang/skabs-vgar-re-rer-byon-no/zhes-gsungs-stangs-vdi-la-dpyad-na-rgyal-sa-dang/mtshan-tha-dad-pavi-rgyal-po-de-rnams-kyi-gdung-rgyud-kyang-mi-vdra-ba-tha-dad-pa-dang-byung-dus-kyang-mnyam-mi-mnyam-ci-rigs-shig-byung-yod-par-bshed-pa-vdra-zhig-snang/第87页:ma-rgyud-sangs-rgyas-rgyud-gsum-gyi-vgrel-par-zhang-zhung-bar-mavi-yul-zhang-zhung-bon-gyi-rgyal-povi-zhing-khams-na/g.yung-drung-bon-kyi-rgyal-po-gyer-wer-tha-tshan-hi-pang-rkya-zhes-bya-ba-vdzam-gling-la-dbang-bsgyur-ba-zhig-byung-bar-bshad-pa-bzhin-zhang-zhung-gi-yul-dbus-de-ni-zhang-zhung-bar-pa-la-ngos-vdzin-vos-vgab-che-ba-zhig-tu-mthong。

P25

①弟吴贤者(mkhas-pa-ldevu):《弟吴宗教源流》[Z](mkhas-pa-ldevus-mdzad-pavz-rgya-bod-kyi-chos-vbyung-rgyas-pa),藏文版:yul-zhang-zhung-na/rgyal-po-zhang-zhung-dar-gyi-rje-ga-shur-bzhugs/blon-po-sma-ra-sangs-rje/拉萨:西藏人民出版社,1987,第225页。

②巴俄·祖拉陈瓦:《智者喜宴》,民族出版社,1986年,第155页:zhang-zhung-yul-na-ni/-rgyal-bo-legs-snya-shurl/。

③许多文章将khyung(琼)翻译为大鹏鸟,本人认为khyung和鹏是两个完全不同的文化传统中的两个不同的文化现象,它们虽然有相同的方面,但相异之处更多,故觉得将其音译为“琼”更能准确地表达原意。

④传说在安多嘉绒地区曾经非常活跃的嘉绒十八土司之一绰斯甲土司的藏书中藏有四本重要的历史书籍,其中一本在历次劫难中被一位叫做次旺坚赞的村民保存至今,这就是《琼布王统史白水晶明镜》(khyung-phovi-rgyal-rgyud-shel-dkar -me-long),藏文手抄本,后由绰斯甲昌都寺活佛李席·辛嘉丹增校订并铅印。笔者还找到一个这本书的不同抄本,内容基本相同,作者均不详。《琼布王统史白水晶明镜》作四颗卵,孵化后成为四位贤人,从白卵诞生了琼郭托拉巴尔(khyung-rgod-thog-la-vbar),从黄卵诞生了拉琼坚巴(tha-khyung-rgyan-pa),从蓝卵诞生了穆琼坚巴(dmu-khyung-rgyan-pa),从花卵诞生了琼帕查莫(khyung-vphags-khra-bo)。

⑤因为扎(dbra)氏是琼在象雄没有形成以前的部落,因而它的历史比琼还要古老。因此,在本教传统中,这个氏族一致被认为是一个古老和神圣的氏族,受到人们的普遍尊敬。它的后裔至今可以在藏区找到,如四川甘孜州新龙县的鲁奔寺(klu-vbam)的素拉(su-la)活佛系统,著名的本教学者扎敦·格桑丹贝坚赞。还有甘孜州德格县丁青寺的扎敦(dbra-ston)活佛系统同样出自这个扎氏,他们甚至在口语中仍保留一种古老的发音,叫ra-ston,第一个字只读其系足字和后置字结合后的发音,前置字和基字不发音。

⑥(琼氏世系松石宝饰)的全称为zhes-pa-ma-yig-g.yu-mgo-ma-vdi-khyung-gi-rgyal-po-g.yu-khris-rgyud-du-rtog-go/,藏文手抄本。

P26

①关于象雄的陷落,佛教文献和本教徒文献的记载有所不同,前者认为是松赞干布时期,而后者则认为是赤松德赞时期《琼氏世系松石宝饰》也同样认为是赤松德赞时期。卡尔美·桑木丹认为这是个需要慎重对待的历史问题(《本教历史及教义概述》第2版第114-115页。)因为是个较大的历史问题,本文暂不作讨论。

②《琼氏世系松石宝饰》第3页正:g.yang-drung-gi-bon-bsnub-pavi-dus-su/-zhang-zhung-gi-rgyal-bo-khyung-sfag-

skra-dun-tsug-gis-bzung-nas-bon-khrims-gnyis-kavi-mngav-bdag-mdzad-do/。

③关于琼布·奈觉尔(990-1140年)先本后佛并本佛双修的历史记载也得到了《贤哲琼布·奈觉尔传》的证实。见南喀桑珠坚赞(nam-rnkhav-bsam-vgrub-rgyal-mtshan)《贤哲琼布·奈觉尔传》,《香巴噶举传桑传》(shangs-pa-bkav-brgyud-bla-rabs-kyi-rnam-thar)第3—64页。拉萨:西藏藏文古籍出版社,1996年。出版时书名汉译为《乡巴噶举先贤传》,作者名汉译为南卡·桑珠坚参。

④本教五大伏藏之一。五大伏藏为南藏(lho-gter),北藏(byang-gter)、卫藏(dbus-gter)、康藏(khams-gter)和新藏(gter gsar)。才让太:《本教文献及其集成》[J],《西藏研究》汉文版,1990年第2期。

⑤佛教徒撰写的史书没有提到米拉热巴与本教的关系及其与琼氏的血缘关系。

⑥嘉嚓即汉甥之义,此部似与内地有联系。丁青县民间文学收集办公室编:《扎嘎琼布世系史春雷福音》(dbra-dkar-khyung-povi-gdung-rabs-lo-rgyus-dpyid-kyi-rgyal-movi-glu-dbyangs)中六兄弟人名有异;敦塞(ston-sras)、其弟琼卫·西绕坚赞(khyung-dbus-shes-rab-rgyal-mtshan)、其弟敦念·丹巴旺扎(ston-gnyen-dam-pa-bang-bkra)、其弟本盖、其弟本卫、其弟敦奔(ston-vbum)。此书印刷时书名被汉译为《琼波源流》,1992年印刷地点不详。《白扎琼布世系水晶宝鬘》(琼布地区藏文手抄本)中此六人的关系不全是兄弟;敦奔、其子囊乾、其子阿拉,另有琼布西绕坚赞、本盖和本卫。

P27

①此人的全名为嘉·祖多尔尼玛珠扎(gtsug-tor-nyi-ma-vbrug-grabs),名前冠以嘉(rgya)是作为他的姓氏出现的,也被称为嘉杰·尼玛珠扎,杰是头人之义。

②丁青县民间文学收集办公室编:《扎嘎琼布世系史春雷福音》(第2页)认为是普贤佛之化身智慧光王变成琼鸟降落至象雄卡佑地方:kun-tu-bzang-povi-sprul-ba-rig-snang-vod-kyi-rgyal-bo-zhes-bya-bas-vgro-ba-sems-can-gyi-don-la-dgong-nas-sku-gsung-thugs-las-sprul-bavi-bya-khyung-gsum-yas-mar-vphur-nas-zhang-zhung-gi-yhul-kha-yug-me-tog-mdzes-pavi-gling-la-snga-dro-dal-cig-babs-nas-slar-vphur-te-dgung-du-gshegs-so/。

P28

①丹增旺扎主编:《阿里历史宝典》,拉萨:西藏人民出版社,1996年,第497—512页。

②《经部集要》(mdo-vdus),《本教大藏经》《甘珠尔》阿拥版第29卷sa函。

③王尧、陈庆英主编:《西藏历史文化辞典》[Z],“塞弥”条,西藏人民出版社和浙江人民出版社出版,1998年,第222页。此书作为本教文献丛书之一,北京:中国藏学出版社,1991年版,藏文。

④同上,“无垢光荣经”条,第270页。《无垢光荣经》由西藏古籍出版社于2000年在拉萨出版,出版时的书名汉译为《敦巴辛绕全传》,藏文。

⑤有关这四条河流的分布及其方向的记载在藏文文献中有出入,但因本文主要论及其历史和地理价值,故不深究。

P29

①谷弥洛夫(L.N.Gumilev)、库兹尼佐夫(B.I.Kuznetsov):《西藏古代绘制地图的两个传统》(Tow Traditions of Ancient Tibetan Car-tography)第565页作the Tibetan Zang zhung Dictionary(《藏文象雄文辞典》),《苏维埃地理》(Soviet Geography)第11卷:评论和翻译,1970年9月第7集,第505-579页;丹·玛尔丁(Dan-Martin)《最初的圣地沃穆隆仁》(vol-mo-lung-ring,the Original Holy Place),载《西藏学刊)(the Tibet Journal),1995年第1集,春季号第61页,原文为Zhang zhung Dictionary(《象雄文字典》),但是陈立健误译为《藏汉字典》,见丹玛丁著,陈立健译:《沃穆隆仁——本教的发源圣地》,《国外藏学研究译文集》第十四辑第17页。

②谷弥洛夫、库兹尼佐夫:《西藏古代绘制地图的两个传统》[J],《苏维埃地理》第11卷:评论和翻译,1970年9月第7集,第565—579页。

③塞格柏尔特·休麦(Siegbert Hutumel)(1908-):《关于象雄》(On znang zhnng),英文版,贵朵·沃嚓迪(

Guido Vogliotti)编辑和翻译,新德里:西藏文献档案图书馆(the Library of Tibetan Works and Archives), 2000。

④谷弥洛夫、库兹尼佐夫:《西藏古代绘制地图的两个传统》,载《苏维埃地理》1970年,第576页。

P30

①丹·玛尔丁:《最初的圣地沃穆隆仁》(vol-mo-lung-ring,the Original Holy Place)英文版第68页。

②谷弥洛夫、库兹尼佐夫:《西藏古代绘制地图的两个传统》,第576页。

③《本教历史及教义概述》(A general introduction to the history and doctrines of Bon)英文第2版,第107页。

④群培多杰:《本教在藏区传播之概述》[J],《西藏文艺》藏文版1982年第1期,第50页。

P31

①章杰增巴:《塞弥》(mdo-gzer-mig),全称为:dus-gsum-gshen-rab-kyi-vbyung-khungs-dang-mdzad-pavi-rgyud-vdus-pa-rin-po-che-gzer-mig-gi-mdo,北京:民族出版社,1991年,第184页。

②夏尔杂·扎西坚赞:《嘉言库》第10页。

③《无垢光荣经》第1册,拉萨:西藏藏文古籍出版社200。年版,第380—399页。

④扎敦·格桑丹贝坚赞:《世界地理概说》,木刻版,第3叶背—9叶背。

(责编: 张素勤)